更新:2022-11-13

(寛永寺根本中堂前設置)

(寛永寺根本中堂前設置)

右手前に上掲案内板

東京都台東区上野桜木1-14-11

案内板

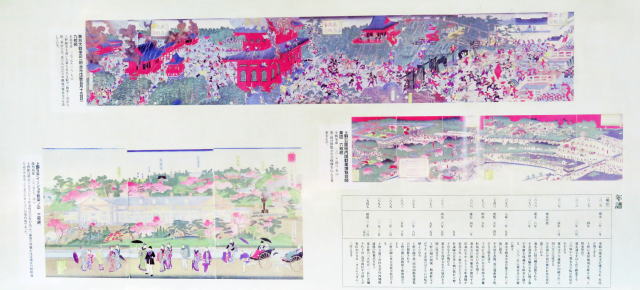

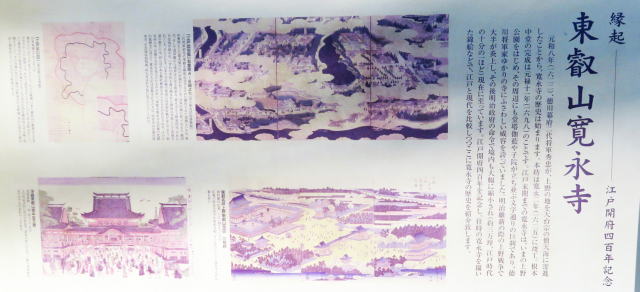

縁起 東叡山寛永寺 江戸開府400年記念

元和8年(1622)、徳川幕府2代将軍秀忠が、上野の地を天台宗の僧天海に寄進したことから、寛永寺の歴史は始まります。本坊は寛永2年(1625)に竣工。根本中堂の完成は元禄11年(1698)のことです。江戸末期までの寛永寺は、いまの上野公園をはじめ、その周辺にも堂塔伽藍や子院が建ち並ぶ文字通りの巨刹であり、徳川将軍家ゆかりの寺にふさわしい威容を誇っていました。明治維新の際の上野戦争で大半が炎上し、その後明治政府の命令で境内も大幅に縮小され(約3万坪、江戸時代の10分の1ほど)現在に至っています。江戸開府400年を記念し、往時の寛永寺を描いた錦絵などで、江戸と現代を比較しつつここに寛永寺の歴史を紹介します。

[注] 江戸開府は1603年 案内板設置から15年経過しやや見難い

寛永寺サイト

寛永寺の子院をあるく[3]「文化探訪-台東区文化ガイドブック」サイト

塔叡山寛永寺護国院(通称:護国院大黒天)天台宗東京教区サイト

「江戸図屏風」国立歴史民俗博物館サイト

「東都名所上野東叡山全図」|錦絵で楽しむ江戸の名所(国立国会図書館サイト)

「浮絵塔叡山御中堂之景(北尾重政)」幕末の歴史を刻む上野の森 寛永寺サイト

「東台大戦争図(永島芳虎)」国立国会図書館デジタルコレクション

「上野スティーショヲ繁栄ノ図(楊洲周延)」国立国会図書館デジタルコレクション

「上野公園地内国勧業博覧会開業図(小林栄成)」は国立国会図書館で閲覧可能

東京都台東区上野桜木1-14-11

案内板 (台東区教育委員会案内板)

寛永寺本堂

旧本堂(根本中堂)は現在の東京国立博物館前の噴水池あたりにあったが、慶応4年(1868)彰義隊の兵火で焼失した。そのため明治9年(1876)から12年にかけて、埼玉県川越市の喜多院の本地堂が移築され、寛永寺の本堂となったのである。寛永15年(1638)の建造といわれる。

間口・奥行ともに7間(17.4メートル)、前面に3間の向拝と5段の木階、背面には1間の向拝がある。周囲には勾欄付廻縁をめぐらせおり、背面の廻縁には木階を設けて、基壇面に降りるようになっている。桟唐戸(正面中央など)、蔀戸(正面左右など)、板壁など、すべて素木のままである。屋根は入母屋造、本瓦葺、二重棰とし、細部の様式は和様を主とする。

内部は、内陣が土間で、外陣と同じ高さの須弥壇が設けられている。須弥壇の上に本尊その他の仏像を安置する。内陣を土間とする構造は中堂造と呼ばれ、天台宗独特のものである。現在は仮の床が張られ 、内外陣ともにすべて畳敷になっている。

平成16年3月

東京都台東区上野桜木1-14-11 寛永寺境内

案内板 (台東区教育委員会案内板)

銅鐘(どうしょう) (台東区有形文化財)

本鐘の大きさは、総高177.2センチ、口径91.8センチ、厳有院殿(4代将軍家綱)の1周忌にあたる、延宝9年(1681)5月8日に厳有院殿廟前の鐘楼に奉献された。明治維新以降に、寛永寺根本中堂の鐘として、当所に移されたと伝えられる。現在は、除夜の鐘や重要な法要の際に使用されている。

作者の椎名伊予守吉寛は、江戸時代前期(17世紀後半)に活躍した江戸の鋳物師で、神田鍋町に住した。延宝元年(1673)から貞享3年(1686)にかけて、銅鐘を中心に17例の作例が知られている。その中には増上寺や寛永寺などに関わるものも含まれており、幕府との関係の深さが窺える。

本鐘は、将軍家霊廟の儀式鐘で、近世初期の鋳物師の活動や鋳造技術を知る上でも貴重な遺品のひとつである。

平成18年に台東区有形文化財として台東区区民文化財台帳に登載された。

平成19年3月

東京都台東区上野桜木1-14-11 寛永寺境内

案内板 (台東区教育委員会案内板)

慈海僧正墓(じかいそうじょうはか) (都旧跡)

墓石の正面中央に 、聖観世音菩薩の像を彫り、右側には「当山学頭第4世贈大僧正慈海」、左側に「山門西塔執行宝園院住持仙波喜多院3世」、背面に「元禄6年癸酉2月16日寂」と刻む。

慈海僧正は、学徳をもって知られ、塔叡山護国院、目黒不動尊、比叡山西塔宝園院、川越仙波喜多院を経て東叡山凌雲院に入った。東叡山は、寛永寺一山の山号で、一山を統轄、代表する学頭には凌雲院の住職が就任することを慣例としたという。学頭は、また門主・輪王寺宮の名代をつとめうる唯一の有資格者であり、学頭の名のとおり宮や一山の学問上の師でもあった。慈海版として知られる「法華経」「薬師経」の翻刻や「四教義算注」「標指鈔」30巻の著作がある。

寛永元年(1624)目黒で誕生、70歳で没した。没後、公弁法親王の奏請によって大僧正の位が贈られた。

墓は、初め凌雲院内にあったが、昭和33年東京文化会館建設のため寛永寺に移った。

平成4年11月

東京都台東区上野桜木1-14-11 寛永寺境内

案内板 (東京都教育委員会案内板)

東京都指定旧跡 了翁禅師塔碑(りょうおうぜんじとうひ)

了翁禅師(1630~1707)は、江戸時代前期の黄檗宗の僧です。俗姓は鈴木氏。出羽国雄勝郡に生まれ、幼い頃から仏門に入り、後に隠元禅師に師事します。諸国を巡るうち、霊薬の処方を夢に見て「錦袋円(きんたいえん)」と命名し、不忍池付近に薬屋を俗甥の大助に営ませます。その利益で難民救済や寛永寺に勧学寮(図書館)の設置などを行いました。

こうした功績により輪王寺宮から勧学院権大僧都法印位を贈られています。宝永4年、78歳で没し、万福寺塔頭天真院に葬られました。

本碑は了翁禅師の業績を刻んだ顕彰碑で、生前に作られたものです。元々建てられた場所や、現在の場所に移築された時期などは不明です。

平成24年3月

東京都台東区上野公園14-5

案内石碑

両大師由来

当堂には、寛永寺開山慈眼大師天海大僧正と大僧正が尊崇された第18代天台座主慈恵大師良源大僧正を祀る

天海大僧正は、本坊内に慈恵堂を設けておられたが、やがて大僧正の入寂後に建立された開山堂に慈恵大師を合祀したため「両大師」と呼ばれる様になった。

ここに、慈眼大師350回の御遠忌を迎え、両大師堂を始めとする寺観を一新すると共に、新たに輪王殿を建立し、以て報恩の一端に擬するものである。

平成5年10月2日

寛永寺

補足

寛永20年(1643)10月2日、寛永寺開山慈眼大師天海大僧正が没し、翌正保元年(1644)、開山堂が現在地に建てられた。

天明元年(1781)再建の開山堂と寛政4年(1792)再建の本堂が、慶応4年(1868)の上野戦争と第2次大戦では焼け残ったが、平成元年(1989)に火災に遭い、焼失した。

現在の開山堂(両大師)は平成5年(1993)に再建されたもの。

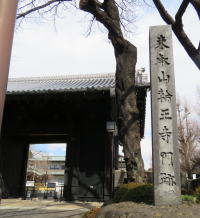

標柱「東叡山輪王寺門跡」

東京都台東区上野公園14-5

案内板 (台東区教育委員会案内板)

寛永寺旧本坊表門(国指定重要文化財)

江戸時代、現在の上野公園には、寛永寺の堂宇伽藍が、整然と配置されていた。現在の噴水池周辺(竹の台)に、本尊薬師如来を奉安する根本中堂、その後方(現、東京国立博物館敷地内)に、本坊があり、「東叡山の山主である」輪王寺宮法親王が居住していた。寛永寺本坊の規模は3500坪(約1.15ヘクタール)という壮大なものであったが、慶応4年(1868)5月の上野戦争のため,ことごとく焼失し、表門のみ戦火を免れた。

これは、その焼け残った表門である。明治11年、帝国博物館(現、東京国立博物館)が開館すると、正門として使われ、関東大震災後、現在の本館を改築するのにともない、現在地に移建した。

門の構造は、切妻造り本瓦葺、潜門のつく薬医門である。薬医門とは、本柱が門の中心線上から前方にずれ、本柱と控柱を結ぶ梁の中間上部に束をのせ、その上に切妻屋根を乗せた門をいう。なお、門扉には、上野戦争時の弾痕が残されていて、当時の戦闘の激しさがうかがえる。

平成8年7月

東京都台東区上野公園1-29

清水観音堂(きよみずかんのんどう)(国指定重要文化財)

寛永2年(1625)に 比叡山に倣って東叡山寛永寺を開いた慈眼大師天海大僧正は、京都清水寺より奉安された千手観音菩薩を本尊として、清水寺を模した「清水観音堂」を寛永8年(1631)に建立した。

創建当初は、現在地より北方約100mのところにあったが、根本中堂建立のため、元禄7年(1694)に現在地に移築された。

お堂は、桁行5間、梁間4間、単層入母屋造り、本瓦葺で、不忍池に臨む正面の舞台は、江戸時代より浮世絵に描かれるほどの景観を誇り、上野の山では創建年時の明確な最古の建造物となっている。

なお、境内には、人形供養碑、秋色桜と碑などがある。

参考Webサイト

清水観音堂寛永寺サイト

清水観音堂の月の松「文化探訪-台東区文化ガイドブック」サイト

「上野山内月のまつ」|錦絵で楽しむ江戸の名所(国立国会図書館サイト)

撮影:2018-03-16

東京都台東区上野公園2-1

案内板 (台東区教育委員会案内板)

弁天堂(べんてんどう)

寛永2年(1625) 天海大僧正は、比叡山延暦寺にならい、上野大地に東叡山寛永寺を創建した。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島(ちくぶしま)に因んで、常陸(現茨城県)下館城主水谷(みずのや)勝隆が池中に中之島(弁天島)を築き、さらに竹生島の宝厳寺(ほうごんじ)の大弁財天を勧請し、弁天堂を建立した。

当初、弁天島へは小舟で渡っていたが、寛文年間(1661~1672)に石橋が架けられて、自由に往来できるようになり、弁天島は弁天堂に参詣する人々や行楽の人々で賑わった。

弁天堂は、昭和20年の空襲で焼失し、昭和33年9月に再建された。弁天堂本尊は、慈覚大師の作と伝えられる八臂(はつぴ)の大弁財天、脇士は毘沙門天、大黒天である。

本堂天井には、児玉希望(こだまきぼう)画伯による「金竜」の図が画かれている。また、本堂前、手水鉢の天井に、天保3年(1832)と銘のある谷文晁による「水墨の竜」を見ることができる。大祭は、9月の巳の日で、巳成金(みなるがね)という。

平成10年3月

参考Webサイト

不忍池弁天堂寛永寺サイト

忍之池|錦絵で楽しむ江戸の名所(国立国会図書館サイト)

東京都台東区上野公園4 (上野精養軒左手前)

案内板 (台東区教育委員会案内板)

時の鐘

花の雲 鐘は上野か 浅草か

芭蕉が詠んだ句は、ここの鐘のことである。

時の鐘は、はじめ江戸城内で撞かれていたが、寛永3年(1626)になって、日本橋石町3丁目に移され、江戸市民に時を告げるようになったという。元禄以降、江戸の町の拡大に伴い、上野山内・浅草寺のほか、本所横川・芝切通し・市谷八幡・目白不動・目黒円通寺・四谷天竜寺などにも置かれた。

初代の鐘は、寛文6年(1666)の鋳造。銘に「願主柏木好古」とあったという。その後、天明7年(1787)に、谷中感応寺(現、天王寺)で鋳直されたものが、現存の鐘である。正面に「東叡山大銅鐘」、反対側には「天明七丁未歳八月」、下に「如来常住、無有変易、一切衆生、悉有仏性」と刻まれている。

現在も鐘楼を守る人によって、朝夕6時と正午の3回、昔ながらの音色を響かせている。

なお、平成8年6月、環境庁の、残したい「日本の音風景100選」選ばれた。

平成8年7月

参考Webサイト

時鐘堂 山内のご案内|寛永寺サイト

柏木家文書(台東区役所サイト)

東京都台東区上野公園4 (時鐘堂と道路を挟んで真向かいの山)

案内板

上野大仏略記

寛永8年(1631) 越後の国村上城主堀丹後守直寄公旧自邸内のこの高台に、戦乱に倒れた敵味方将兵の冥福を祈るために、土で釈迦如来像を造立した。

[青銅大仏]

明暦・万治の頃(1655~60) 木食僧浄雲師により銅佛に改められた。

[仏殿]

元禄11年(1698) 露座の大仏に仏殿が建立された。

[改鋳]

天保12年(1841) 火災に遭い、天保14年、末孫堀丹波守直央公が大仏を新鋳し、また仏殿を再建した。

大正12年関東大震災によって佛頭がおち、寛永寺にて保管、その後、佛体は解体され第2次世界大戦時に献納された。

昭和47年春彼岸、尊顔を再び旧地に迎えて祀り再建を計る一助とする。

昭和47年春彼岸

案内板

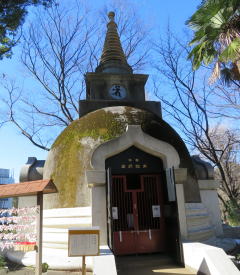

大仏パゴダ

御本尊 薬師瑠璃光如来

御脇侍 日光・月光2菩薩 (旧上野東照宮薬師堂ご本尊)

[沿革]

寛永8年(1631)堀丹後守直寄公が釈迦如来尊像を当山に建立せられ、1660年の頃青銅の大仏に改鋳されtた。

大正12年、大震災で破損のため撤去する。

[パゴダ建立]

発願者 上野観光連盟

寄進者 大成建設株式会社

昭和42年7月吉日竣工

補足

正岡子規(1867~1902)の句に、上野大仏を題材した「大仏を 埋めて白し 花の雲」がある

参考Webサイト

上野大仏(パゴダ) 山内のご案内|寛永寺サイト

上野大仏(Wikipedia) [注]往時の上野大仏と仏殿の写真掲載

上野大仏とパゴダ「台東区の史跡・名所案内」サイト

東京都台東区上野公園1

案内板 (台東区教育委員会案内板)

天海僧正毛髪塔 (都指定旧跡)

天海僧正は、江戸初期の天台宗の高僧で諡号を慈眼大師という。

天文5年(1536)に 奥州会津郡高田郷(福島県)で生まれた。11歳で出家、14歳で比叡山に登り、実全に師事して天台教観を学び、さらに三井寺や奈良で諸教学を学んだといわれる。のちに、江戸崎不動院(茨城県江戸崎町)、川越喜多院(埼玉県川越市)などに住し、徳川家康の知遇を受けた。元和2年(1616) 家康が没すると、その神格化にあたり権現号の勅許を計り、合わせて日光廟の基本的構想をたて造営を指導した。その後も将軍秀忠・家光の帰依を受け、江戸城鎮護のため、上野忍岡に寺院の建立を進言し、寛永2年(1625)に寛永寺を創建した。

寛永20年(1643)に子院の本覚院にて108歳で示寂。遺命により日光山に葬られ、この地(旧本覚院跡)には供養塔が建てられた。後に、本覚院伝来の毛髪を納めた塔も建てられ、毛髪塔と呼ばれるようになった。

平成15年3月

参考Webサイト

天海僧正毛髪塔 山内のご案内|寛永寺サイト

天海僧正毛髪塔「台東区の史跡・名所案内」サイト

「葵紋」が囲い扉に付いている

囲いの外から撮影

撮影:2018-02-12

撮影:2018-02-12

所在地

東京都台東区上野桜木1-16 (寛永寺霊園)

案内板 (台東区教育委員会案内板)

徳川綱吉霊廟勅額門(重要文化財)

5代将軍綱吉は、延宝8年(1680)5月に兄・家綱の死に伴って将軍の座につき、宝永6年(1709)1月10日に63才で没した。法名を常憲院という。綱吉ははじめ、善政を行い「天和の治」と賛えられたが、今日では「生類憐みの令」などを施行した将軍として著名。

元禄11年(1698)9月、この綱吉によって竹の台に寛永寺の根本中堂が建立された。造営の奉行は、柳沢吉保、資材の調達は紀伊国屋文左衛門と奈良屋茂左衛門である。又、それに伴って先聖殿(現湯島聖堂)が上野から湯島に移されている。

綱吉の霊廟は、宝永6年の11月に竣工したが、それは歴代将軍の霊廟を通じてみても、もっとも整ったものの一つであった。ただ、その一部は維新後に解体されたり、第2次世界大戦で焼失した。

この勅額門と水盤舎(ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災を免れた貴重な遺構である。勅額門の形式は四脚門、切妻造、前後軒唐破風付、胴瓦葺。

平成6年3月

参考Webサイト

徳川綱吉霊廟勅額門「台東区の史跡・名所案内」サイト

右端の塀が崩れ立入禁止

所在地

東京都台東区上野桜木1-16 (寛永寺霊園)

補足

厳有院霊廟勅額門(重要文化財)

厳有院は、4代将軍家綱(1641~1680)の法名、3代将軍徳川家光の長男であろ。わずか11歳で将軍の座に就き、在任は慶安2年(1651)~延宝8年(1680)、病弱のためもあって政務は重臣に委ねられ、文治政治が展開された。

生母は、側室の「お楽の方」、徳川将軍家の中で寛永寺に最初に埋葬されたのは承応元年(1652)に没した家継の生母・お楽であった。また、寛永寺には父・家光の供養塔もあってか、遺言により、家綱は寛永寺に埋葬された最初の将軍となった。

厳有院霊廟は、延宝9年(1681)に5代将軍綱吉により石造宝塔墓で建立されたが、4年後の貞享2年(1685)に再び綱吉により、現存する唐銅宝塔墓に再建されたという。厳有院霊廟勅額門の形式は、四脚門、切妻造、前後軒唐破風付、銅瓦葺で、延宝9年(1681)に建立され、水盤舎と共に昭和5年(1930)に重要文化財に指定された。

なお、厳有院霊廟建立に当り、根本中堂建立(元禄11年(1698))まで、寛永寺の実質的総本堂の役割を果たしていたといわれる東叡山寛永寺護国院(釈迦堂)が、5代将軍綱吉(常憲院)霊廟の位置辺りに移転し、さらに、宝永6年(1709)現在地(芝公園10-18)に移ったという。

参考Webサイト

徳川家継霊廟勅額門「台東区の史跡・名所案内」サイト

護国院(護国院大黒天) 本サイト内別ページ

参考文献

秋元茂陽著「徳川将軍家墓碑総覧」2008年 星雲社刊

所在地

東京都台東区谷中7-2 寛永寺墓地内

案内板 (東京都教育委員会案内板)

東京都指定史跡 徳川慶喜墓(とくがわよしのぶはか)

駿府に隠棲し、余生を過ごしますが、明治31年(1898)には大政奉還以来30年ぶりに明治天皇に謁見しています。明治35年(1902)には、公爵を授爵。徳川宗家とは別に「徳川慶喜家」の創設を許され、貴族院議員にも就任しています。大正2年(1913)11月22日に77歳で没しました。

お墓は、間口3.6m、奥行き4.9mの切石土留を囲らした土壇の中央奥に径1.7m、高さ0.72mの玉石畳の基壇を築き、その上は葺石円墳状を成しています。

平成22年3月 建設

参考Webサイト

徳川慶喜墓「台東区の史跡・名所案内」サイト