更新:2022-11-13

国重要文化財

六所神社

所在地

愛知県岡崎市明大寺町耳取44

創 建

伝 斉明天皇(655-661)の勅願 奥州塩竃六所大明神を勧請

再 建

桓武天皇(781-806)の御世 田村麿将軍が東夷征伐下向の折に祈願 勅許し再建

現存の本殿・幣殿・拝殿・神供所は寛永13年(1636)、楼門は元禄元年(1688)に3代将軍徳川家光の建造で、昭和10年(1935)国重要文化財指定

大修復

近年の大修復工事は次のとおり

昭和48年(1973)~昭和51年(1976)、平成27年(2015)~平成29年(2017)

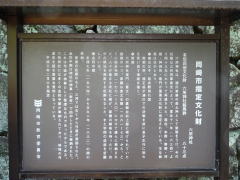

案内板 (岡崎市教育委員会案内板)

岡崎市指定文化財

六所神社 有形民俗文化財 六所神社絵馬群 83点

六所神社は、徳川家康の産土神として崇敬をうけ、今の社殿は3代将軍家光によって、寛永11年(1634)より同13年にわたって再建された。現在、本殿・幣殿・拝殿・神供所・楼門が重要文化財に指定されている。主な絵馬は次のとおり。

●楠公父子、桜井駅別れ図

南朝の将、楠木正成が湊川での決戦を前に息子正行に別れを言い渡す場面を描く

●算額

六所神社楼門(重文)の裏側左右上部に掲げられていた諸額の一つ。算額は寛文年間(1661~73)から、とくに安永年間(1771~80)にかけて盛んに奉納された。人々が集まる寺社に掲げ、算額の解答を待ったり、自分の解法を発表する役割をなした。また学問の成就を祈願している。

●金的中額

永禄7年(1564)から文久2年(1682)の間の奉納

<注>文久2年は西暦1862年なので案内板記載の1682は1862の誤りか?

家康の庇護のもと、三河では古くから弓道が奨励された。金的中額は神社の神事(射芸)で的中したときに奉納された。これは弓道が神事として敬虔なものであったからである。六所神社には多くの金的中額が奉納されており、地域の弓道史を語る貴重な資料となっている。

平成3年2月6日指定

参考Webサイト

六所神社サイト

六所神社 文化財ナビ愛知サイト