更新:2022-11-13

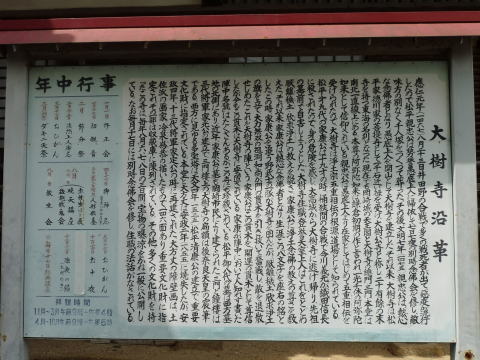

(三門右前設置)

淨土宗 成道山 松安院 大樹寺

所在地

愛知県岡崎市鴨田町広元5-1

開 創

文明7年(1475)2月22日

開 山

勢誉愚底上人

沿 革 (案内板)

応仁元年(1467)8月23日 井田野の合戦で多くの戦死者が出て、悪疫が流行したので 松平親忠公は 勢誉愚底上人に帰依して 七日七夜の別時念仏会を修し、敵味方の別なく千人塚をつくって葬った。その後、文明7年(1475)親忠公は、熱心な念仏者となり、愚底上人を開山として大樹寺を建立した。

それ以来、大樹寺は松平家・徳川家の菩提寺として一千石近い禄を受け、大樹公寺と称し、20有余の末寺を持つ東海の名刹となった。現在でも、岡崎城の天守閣と大樹寺の総門・三門・本堂は南北一直線上にある。本尊の阿弥陀如来は鎌倉初期の作と言われ、一光千体の阿弥陀如来として信仰されている。

親忠公は愚底上人より在家としてはじめて五重相伝を受けられたので、大樹寺は浄土宗五重相伝の根源道場として知られている。

松平第九代の家康公は、19歳の時、桶狭間の合戦で今川義元が織田信長に殺されたので、身の危険を感じ、大高城から大樹寺に逃げ帰り、先祖の墓前で自害しようとした。大樹寺住職登誉天室上人はこれをとどめ「厭離穢土・欣求浄土」の教えを説き、家康公に浄土念仏の教えの尊さを教えた。それ以来、家康公は熱心な念仏者となり、生涯この「八文字」を座右の銘とした。

この時、家康公を追う野武士の一隊が大樹寺を囲んだが、「厭離穢土、欣求浄土」の旗を立て、大力無双の祖洞和尚が門の貫木を引き抜いて奮戦し、敵を退散せしめた。これを大樹寺の陣という。 家康公はこの貫木を「開運の貫木」として尊信したが、今もこの貫木は大樹寺に安置されている。

家康が陣中において人知れず書いた「陣中名號」は沢山あるが、この寺にも珍蔵されている。

松平御八代の墓は西方墓地の北側にあり、近年、家康公の墓も岡崎市民により建てられた。三門と鐘楼は三代将軍家光公の建立で、三門楼上の「大樹寺」の扁額は後奈良天皇の宸筆である。

西方に見ゆる多宝塔は天文4年(1535)松平清康公の建立で、重要文化財に指定されている。本堂と大方丈は安政2年(1855)に焼失したが、安政4年、13代将軍家定公の時に再建された。

大方丈の障壁画は、土佐派の画家、冷泉爲恭の描いたもので、146面あり、重要文化財に指定され、その一部は収蔵庫に陳列されている。その他、多くの文化財を持ったこの寺は毎年8月6、7、8の3日間、宝物の曝涼をかね一般に公開している。なお、毎月17日には別時念仏会を修し、住職の法話がなされている。

参考Webサイト

大樹寺サイト

厭離穢土(おんりえど) 欣求淨土(ごんぐじょうどとは、平安時代の天台宗僧侶・源信(942-1017)が、多くの仏教の経典や論書の中から、浄土に関する重要な文章を集めて、漢文で書き、日本における浄土教の基礎を創ったといわれる仏教書『往生要集』10章のうち、第1章と第2章の章名として付けられた言葉で、次のことを意味します。

厭離穢土:汚れた世界を厭(いと)い離れるべきこと

欣求浄土:淨土に生まれることを願い求めること

この言葉と家康公の関連は、[大樹寺沿革]での記述の一部を繰り返すと、次のとおり

松平第九代の家康公は、19歳の時、桶狭間の合戦で今川義元が織田信長に殺されたので、身の危険を感じ、大高城から大樹寺に逃げ帰り、先祖の墓前で自害しようとした。大樹寺住職登誉天室上人はこれをとどめ「厭離穢土・欣求浄土」の教えを説き、家康公に浄土念仏の教えの尊さを教えた。それ以来、家康公は熱心な念仏者となり、生涯この「八文字」を座右の銘とした。

大樹寺住職登誉天室上人は、「厭離穢土 欣求浄土」をもって

「打ち続く戦乱で、民は困窮し、国土は穢れている、その汚れから脱して、民が平穏に暮らせる世を築くことを目指せ」と説いた

以降、家康は「厭離穢土 欣求浄土」を旗印に使い、大坂の夏陣で、戦乱終息の完了を見届けた翌年、世を去った

なお、家康公以前、初代松平親氏の時代から、松平家は代々、戦乱の無い平和な世を築くことを願っていたという。

松平7代清康により天文4年(1535)に建立された多宝塔は、大樹寺の陣における松平元康(後の徳川家康)の姿を見ていたことになる。

仁志耕一郎著『家康の遺言』では、次のように記されている

人は土地や物を奪うために戦をし、多くの血で国土を穢してきたが、本来、人とはそのために生まれてきたのではなく、誰もが安心して暮らせる浄土の世をつくるために生まれてきたという。その先頭に立ち、人々を正しい道に導くことこそが家康の役目

参考Webサイト

大樹寺サイト

「厭離穢土 欣求浄土 ~家康公の平和思想~」 大樹寺責任役員成田敏圀「岡崎学-岡崎を考える-」講座

国指定重要文化財

構造物 大樹寺多宝塔(付棟札) 一棟

多宝塔とは仏塔の一形式で、平面が下重方形、上重円筒形、上下の連続部が饅頭形の二重塔のことである。

大樹寺の多宝塔は室町時代のもので、この寺に残る中世建築の唯一のものである。松平七代清康により天文4年(1535)に建立された。

下層は方三間、総円柱、斗組二手先尾垂木付として、また、上層は白漆喰塗りの亀腹上に円形の塔身を立て、四手先で軒をささえる。屋根は檜皮葺、鉄製相輪を上げ、軒隅には風鐸がつるされている。塔内部には禅宗様の須弥壇を置き、その上には春日厨子を据え、本尊の多宝如来像を安置する。

この多宝塔は上下層の釣り合いもよく、蟇股や木鼻の絵様および彫刻、その他の細部様式も古風でていねいに作られ、この時期としては和様色の強い建築物である。

明治37年2月18日指定

参考Webサイト

大樹寺サイト

三門は、現在は大樹寺小学校南門となっている総門を通して、岡崎城の天守閣が見えるとのことで、約3㎞の距離があるにも拘わらず、やがて400年となる歳月にわたり視界を遮る建築物が建たなかったことは、岡崎市民の徳川家康に対する思いの強さが感じられる

三門と岡崎城の2つを結ぶ直線ラインはビスタ(眺望)ラインと呼ばれている

岡崎市指定文化財

構造物 大樹寺本堂 一棟

桁行7間、梁間7間、入母屋造、本瓦葺

安政2年(1855)の火災で三門、総門、多宝塔、開山堂などを除いて伽藍を焼失するが、安政4年(1857) やや規模を縮小して再建されました。

この本堂は、外陣が方丈のように3区分するもの、さらに乙字型のものの、2つの形式の要素を取り入れている点が特徴です。

建造物 大樹寺開山堂

桁行3間、梁間3間、宝形造、桟瓦葺

内部はひとつの空間となっており、背面に半間幅の箱仏壇を一面に設けています。天上は格天井で、床は畳敷となっています。屋根の頂上には露盤・宝珠を上げています。

建立年代は不明ですが、木鼻、実肘木などの絵様や彫刻から江戸時代前半と考えられています。

平成20年6月16日指定

参考Webサイト

大樹寺サイト

岡崎市指定文化財

史跡 松平八代墓 八基

松平氏の菩提寺であるこの寺に元和元年(1615)徳川家康が先祖八代の墓を再建したもので、元和3年には天領代官畔柳寿学が奉行となり現在の姿に整備された。

初代 親氏(生没年不詳) 宝篋印塔

二代 泰親(生没年不詳) 宝篋印塔

三代 信光(1404~1488) 宝篋印塔

四代 親忠(1431~1501) 五輪塔

五代 長親(1473~1544) 五輪塔

六代 信忠(1486~1531) 五輪塔

七代 清康(1511~1535) 五輪塔

八代 広忠(1526~1549) 無縫塔

大樹寺は、文明7年(1475)安城松平家初代親忠が浄土宗鎮西派の勢誉愚底に帰依して開創し、同家の菩提寺とした。長親の代に安城家が松平総領家となったことにより、本寺は松平宗家菩提寺となった。

元和2年家康の遺言により歴代将軍の位牌所とされ、以後14代将軍家茂までの位牌が納められている。

昭和37年6月15日指定

「家康公の墓碑建立の趣意」碑 碑文

家康公が小藩微力の松平氏より身を起して千辛万苦の末に将軍職にまでなったのは代代数知れぬ三河譜代の忠臣とあくまでも没落した主家を見捨てなかった当時の町人百姓の助けがあったためである それらの松平以来の忠臣は皆主君の大成を念じつつ笑って死につき三河の土の中に眠っている

家康公は自らその死後の墓地として大樹寺松平八代の祖先の墳墓に並んで選んでおいたと伝えられる場所が残っているがどういうことか遂に墓は建てられず菩提寺たる大樹寺には位牌が納められている

後代の我等は家康公死去の当時の定めは問うところではないが公が常に忘れなかった三河以来の忠臣家臣の多くが眠っている三河の地に公も共に眠るべきでありそれが当代の吾等の判断する三河武士の君臣の情であるように思う

我等は郷土の偉人を敬愛すると共に公を育てかつ中には公の身代りとなり犠牲になった者もある多くの家臣を敬愛しているので公が自ら定めておいたと伝える大樹寺松平八代父祖墳墓の隣に公の墓を勧請して建立供養しようと発心したのであります

この父祖の墓前は桶狭間における今川氏敗北の痛手により今川と共に潰れて僅かに残る三河勢と共にここに逃げこみ割腹しようとしたが寺僧にいさめられて再起大成した因縁の場所である

大樹寺松平八代の墓に並んで前将軍家康公の墓を建てることは幕府当時としてはその取り運びが実現できなかったものであろうが後代の我等は親族や家臣に勧請されて建っている多くの先人の墓の例にならって今こそそれを断行しようと発願して徳川宗家の御承認を始め日光東照宮久能山東照宮にも御連絡の上三河人永年の愛惜をこめてここに全国たゞ一基と思われる佛式による墓碑を建立いたした次第であります

墓碑の法名は徳川当主恒孝氏に依頼した

昭和44年4月16日

<注>家康公の戒名は「東照大権現安国院殿徳蓮社崇譽道和大居士」

参考Webサイト

大樹寺サイト

徳川家康公(東照大権現)霊夢像

天文11年(1542)12月26日、三河国 岡崎城に誕生し、幾多の艱難辛苦を乗り越え戦国乱世を平定、265年に及ぶ天下泰平の江戸時代の礎を築いた徳川家康公は、元和2年(1616)4月17日、74年の生涯を駿府城に閉じると 翌元和3年、後水尾天皇より「東照大権現」の神号を勅許されました。

祖父 家康公への崇敬の念が強かった徳川三代将軍 家光公が、しばしば夢に現れる家康公の御姿を 絵師 狩野探幽に写させた一連の画像が「東照大権現霊夢像」と呼ばれる作品群です。

この石像は、十数点に及ぶ東照大権現霊夢像のうち、寛永16~18年(1639~1641)頃に制作された正面向きの束帯像(徳川記念財団蔵)をもとに、石都 岡崎産の花崗(御影)石にて、徳川家康公顕彰四百年記念事業の一環として建立したものです。

「厭離穢土 欣求浄土」 家康公立志の地 大樹寺に

平成27年(2015)4月17日

参考Webサイト

大樹寺サイト

右手前設置案内板

同校敷地は大樹寺末寺(塔頭)を移転させた跡地で、南門は大樹寺の元総門、大樹寺三門・総門(南門)・岡崎城を結ぶ眺望ライン(ビスタライン)が校庭を貫いている。このため、体育館と校舎を地下道で結び、景観を守っているという。

案内板 (大樹寺小学校正門前 案内板)

大樹寺の土塀

校門横の白壁の塀は大樹寺の塔頭(境内にある小寺)であった善揚院と開花院のものでした。かっては、南の総門まで続き「旗かけの松」をはじめ、大小の松が生いしげっていました。(昭和52年修復)

岡崎城を望む

三門から総門を通して一直線上に岡崎城(三層三階地下一階)の天守閣が見えます。徳川氏と大樹寺の関係の深さがうかがえます。

参考Webサイト

岡崎市立大樹寺小学校

左建物は大樹寺小学校校舎

同校南門の中に岡崎城が見える

岡崎城が見える(同校正門から撮影)