更新:2022-11-13

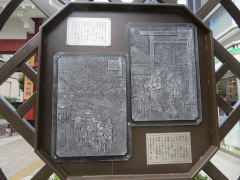

「だらだら祭」の生姜市が描かれている

撮影:2017-11-26

所在地

東京都港区芝大門1-12-7

案内板 (港区教育委員会案内板)

芝大神宮の文化財

社伝によれば平安時代の中頃(寛弘2年・1005年)に伊勢の内外両宮の御分霊をまつり鎮座されたといわれる区内有数の古社である。

毎年9月中旬は「だらだら祭」とよばれる祭礼がおこなわれ、江戸時代より現在まで生姜、千木箱、甘酒などが境内で売られていることでも地元とのつながりが深い。

所蔵する文化財として、絵画では江戸末期の建部巣兆の箱根詣図(紙本着色)などがある。古文書では建武4年(1337)正月7日の足利直義御教書(勝利の祈祷を依頼したもの)、天正16年(1588)7月24日の吉良氏朱印状がある。

昭和53年1月(平成25年11月建替)

案内板 (港区教育委員会案内板)

東京都港区指定文化財

有形民俗文化財芝大神宮の力石

力石は重い石を持ち上げて「力競べ」や「曲持ち」を行った際に使用した石である。特に、江戸時代後期の文化・文政期には、職業的な力持ち力士による興行が行われるようになった。

芝大神宮の力石は、「五十貫余」の切符とともに、「川口町 金杉藤吉」の名前がある。これは、明治時代に活躍した有名な力持ち力士のひとり、芝金杉川口町の山口藤吉(慶応3年生)、通称「金杉の藤吉」のことである。芝大神宮で力持ちの興行が行われた時、金杉の藤吉がこの石を片手で差し上げたと伝えられている。

港区内には、全部で14点の力石が確認されているが、こうした力持ち力士の伝承がともなっているのは この芝大神宮の力石のみでり、都市の力石の民俗を知る資料として貴重なものである。

錦絵碑右半分の解説

芝神明は平安時代に造られたという江戸有数の古社で芝居のめ組のけんかなどでも有名である これは江戸時代のしょうが市の光景で今日でも9月11日から21日まで長く続くため だらだら祭の名がある 背景は2代廣重 人物は3代豊國の筆 元治元年(1864)江戸自慢36興の1枚

補足

芝大神宮の御祭神は天照皇大御神と豊受大御神、相殿は事代主命、大国主命、倉稲魂命、菅原道真公、源頼朝公、徳川家康公で、慶長3年(1598)に現在地に鎮座する前は飯倉山芝公園丸山(東京タワー付近)にあったという

参考Webサイト

芝大神宮

江戸自慢36興の「芝神明せうが市」(東京都立図書館サイト)

芝大神宮|錦絵で楽しむ江戸の名所(国立国会図書館サイト)

参考文献

米山昭二著「今は昔芝のあらそひ - 資料を中心に - 」1991年刊(私家本) 東京都港区立みなと図書館で閲覧可能

芝大神宮(芝神明)の氏子の著者は「浜松町火消め組の辰五郎と浅草寺新門の辰五郎を混同される方が意外に多いのがキッカケで編んだ冊子」という。著者は芝神明ゆかりの錦絵などを多数所蔵し 地元で錦絵展を無料で開くなど 地元に貢献する外 増上寺大門近くで屋号「玉川」にて鰻屋を営んでいた。